Chá e Amizade

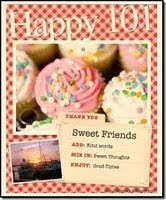

Para além de uma chávena de chá, que com muito gosto aceitei, a Teresa Hoffbauer (ematejoca) ofereceu-me, também, este selo, enviado de Düsseldorf. Distinção que me apraz registar. Obrigado, Teresa. Acompanharam-no regras, a primeira das quais referir quem mo ofereceu. Já o fiz. Depois dizer qual o meu chá preferido. À cabeça o chá preto, de seguida o de Caxinde e o de Lúcia-Lima. É preciso que diga, igualmente, quantas colheres de açúcar costumo utilizar. Pois bem! Duas a três! Não me peçam para explicar o porquê, não saberia fazê-lo, a verdade é que bebo café sem açúcar, mas dele não prescindo no chá!

Agora, sendo o selo já meu, ofereço-o a todas as amigas e amigos que por aqui têm por hábito passar. É igual a amizade e mesma a simpatia por todos. Gostaria que nele pegassem e o colocassem nos vossos blogues, respondendo às perguntas e dizendo de onde o levaram, sem esquecerem, peço-vos, de referirem que o recebi da Teresa.

Agora, sendo o selo já meu, ofereço-o a todas as amigas e amigos que por aqui têm por hábito passar. É igual a amizade e mesma a simpatia por todos. Gostaria que nele pegassem e o colocassem nos vossos blogues, respondendo às perguntas e dizendo de onde o levaram, sem esquecerem, peço-vos, de referirem que o recebi da Teresa.

De momento apenas tenho chá de Lúcia-Lima. Vai uma chávena?

Obrigado a todos.